气象台(站)防雷技术规范

一、范围

本标准规定了气象台(站)的防雷分级、一般要求、直击雷防护措施、接地和防雷等电位连接、屏蔽和合理布线、电涌保护器的选择与安装、防雷装置的维护与管理等。本标准适用于气象台(站)的防雷设计与施工。

二、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 50057-2010建筑物防雷设计规范

GB 50177-2005氢气站设计规范

GB 50343-2012建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范

三、术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1 气象台(站)meteorological offices(stations)

用于气象观测、数据收集和处理、天气预报等业务的专业场所。

3.2 防雷装置 lightning protection system;LPS

用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷装置和内部防雷装置组成。

[GB 50057-2010.定义2.0.5]

3.3 外部防雷装置external lightning protection system

由接闪器、引下线和接地装置组成。

[GB 50057-2010.定义2.0.6]

3.4 直击雷 direct lightning flash

闪击直接击于建(构)筑物、其他物体、大地或外部防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。

[GB 50057-2010.定义2.0.137]

3.5 防雷等电位连接 lightning equipotential bonding;LEB

将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位差。

[GB 50057-2010.定义 2.0.19]

3.6 接地端子 earthing terminal

将保护导体、等电位连接导体和工作接地导体与接地装置连接的端子或接地排。GB 50343-2012.定义2.0.8

3.7 等电位连接带 bonding bar

将金属装置、外来导电物、电力线路、电信线路及其他线路连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。

[GB 50057-2010.定义2.0.20

3.8 等电位连接网络bonding network;BN

将建(构)筑物和建(构)筑物内系统(带电导体除外)的所有导电性物体互相连接组成的一个网。

[GB 50057-2010.定义2.0.22]

3.9 防雷区 lightning protection zone;LPZ

划分雷击电磁环境的区,一个防雷区的区界面不一定要有实物界面,如不一定要有墙壁、地板或天花板作为区界面。

「GB 50057-2010.定义2.0.24]

3.10 屏蔽 shielding

一个外壳、屏障或其他物体(通常具有导电性),能够削弱一侧的电、磁场对另一侧的装置或电路的作用。

[GB/T 19663-2005.定义6.2]

3.11 雷击电磁脉冲lightning electromagnetic impulse;LEMP

雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应,包含闪电电涌和辐射电磁场。

[GB 50057-2010.定义2.0.25]

3.12 电气系统electrical system

由低压供电组合部件构成的系统,也称低压配电系统或低压配电线路。

[GB 50057-2010.定义 2.0.26]

3.13 电子系统electronic system

由敏感电子组合部件构成的系统,

[GB 50057-2010.定义2.0.27]

3.14 电涌保护器surge protective device;SPD

用于限制瞬态过电压和分泄电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件。

[GB 50057-2010.定义2.0.29]

3. 15 I级试验class I test

电气系统中采用工级试验的电涌保护器要用标称放电电流1.1.2/50 us 冲击电压和最大冲击电流Iimp做试验。I级试验也可用 T1外加方框表示,即T1.

[GB 50057-2010.定义 2.0.35]

3.16 Ⅱ级试验 class Ⅱ test

电气系统中采用Ⅱ级试验的电涌保护器要用标称放电电流1.1.2/50 us 冲击电压和 8/20 μs电流波最大放电电流Imax做试验。Ⅱ级试验也可用T2外加方框表示,即T2.

[GB 50057-2010.定义2.0.37]

3.17 Ⅲ 级试验class Ⅲ test

电气系统中采用Ⅲ级试验的电涌保护器要用组合波做试验。组合波定义为由2组合波发生器产生 1.2/50 μs 开路电压 U~和8/20 us短路电流 Isc。Ⅲ级试验也可用 T3外加方框表示,即 T3.

[GB 50057-2010.定义 2.0.39]

四、气象台(站)的防雷分级

4.1 气象台(站)的雷电防护,根据其重要性、发生雷击事故的可能性和后果,分为三级。

4.2 在可能发生对地闪击的地区,遇有下列情况之一时,应划分为一级防雷气象台(站):

a) 国家级气象中心、区域级气象中心、省(直辖市、自治区)级气象台;

b)气象业务雷达站、卫星地球站、基准站和大气本底站;

c)地处平均雷暴目大于或等于 30 d/a的国家基本站、高空站、高山站和海岛站;

d)预计雷击次数大于 0.05 次/a的气象台(站)。

4.3 在可能发生对地闪击的地区,遇有下列情况之一时,应划分为二级防雷气象台(站):

a)地(市)级气象台;

b)地处平均雷暴日小于 30 d/a的国家基本站、高空站、高山站和海岛站;

c) 预计雷击次数大于或等于 0.01次/a,且小于或等于 0.05 次/a的气象台(站)。

4.4 除防雷等级为一级和二级以外的气象台(站),在可能发生对地闪击的地区,应划为三级防雷气象台(站)。

4.5 按4.2、4.3进行防雷分级,当结果不一致时,按等级高的执行。

4.6 气象台(站)年预计雷击次数(N)为观测场年预计雷击次数(N,)与建筑物年预计雷击次数(N)之和。观测场截收面积的计算参照 GB 50057-2010 的4.5.5对露天堆场截收面积的计算方法,高度按风杆(塔)高度计算,长度和宽度按观测场的长度和宽度计算。计算 N,时,k取2.N,的计算按 GB50057-2010的附录A执行。

五、一般要求

5.1 气象台(站)在进行防雷设计时,应调査地理、地质、土壤、气象,环境等条件和雷电活动规律,并结合设备所在雷电防护区和系统对雷击电磁脉冲的抗扰度、雷击事故受损程度及系统设备的重要性,从气象台(站)实际出发,研究防雷装置的形式及其布置,采用防雷新技术,进行全面规划,综合防治。

5.2 气象台(站)所安装的防雷装置不应影响设备的正常运行和观测数据的准确性。

5.3 气象台(站)应设防直击雷装置,并采取防雷击电磁脉冲的措施。

5.4 气象台(站)建(构)筑物的外部防雷设计应符合 GB 50057-2010第二类和第三类防雷建筑物的规定,一级防雷气象台(站)应按第二类防雷建筑物、二级和三级防雷气象台(站)应按第三类防雷建筑物进行外部防雷设计。施工应符合 GB 50601-2010 的规定。

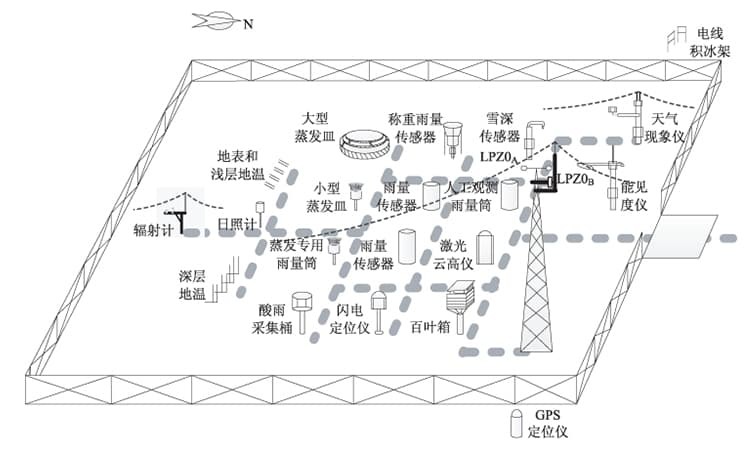

5.5 气象台(站)的户外设备均应处在 LPZ0:内,防雷分区见附录 A。

5.6 制氢室和储氢室应分别按第一类和第二类防雷建筑物进行防雷设计,并符合 GB 50177-2005 的规定。

5.7 在建筑物地下室或地面层处,建筑物金属体、金属装置、建筑物内电气和电子系统、进出建筑物的金属管线应与接地装置做防雷等电位连接。

5.8 当电源采用 TN系统时,从总配电箱起供电给本气象台(站)内的配电线路和分支线路应采用TN-S系统。

六、直击雷防护措施

6.1 对于因业务作业需要在户外活动的区域,应在雷击风险评估的基础上确定是否采取直击雷防护,当需要时应使该区域处于 LPZ0:内,人员活动区域保护高度不宜小于 2.5 m。

6.2 建筑物屋面上安装的设备宜利用建筑物原有的接闪器进行直击雷防护,当设备不处于接闪器保护范围内时,应架设接闪杆。当建筑物屋顶上的永久金属构件满足接闪器要求时,可作为接闪器。

6.3 建筑物屋面上安装的设备与接闪器之间的间隔距离应按下式计算:

Sa≥0.06Kclx .................................(1)

式中:

Sa ——空气中的间隔距离,单位为米(m);

Kc ——分流系数,按 GB 50057-2010 附录E的规定取值;

lx ——接闪器或引下线计算点到连接点的长度,单位为米(m),连接点即设备或电气和电子系统线路与防雷装置之间直接或通过电涌保护器(SPD)相连之点。

6.4 观测场内风杆(塔)顶部的接闪杆应使风杆(塔)上部的观测设备处于LPZ0:内。高山站观测场宜根据环境情况在其外围设置水平或其他形式的接闪器。

6.5 预计雷击次数大于 0.05 次/a的一级防雷气象台(站),宜在其观测场外另架设独立接闪杆,架设位置宜选择在雷暴主导路径上风方,高度不应低于观测场内风杆(塔)顶部的接闪杆,独立接闪杆至观测场的距离不宜小于 10 m 且不宜大于 60 m,而且不应影响正常观测。

6.6 应利用建筑物基础钢筋网作为共用接地装置。当建筑物没有基础钢筋网可利用时,应在建筑物四周埋设环形接地体。接地体的接地电阳不官大于40.处在高山,海岛等岩石地面十壤电阳率大于1000 Ω·m 的气象台(站),接地体的接地电阻值可适当放宽,但应围绕基础接地体敷设环形接地体,环形接地体所包围面积的等效半径不应小于5m,并使用4根以上导体与基础接地体连接。

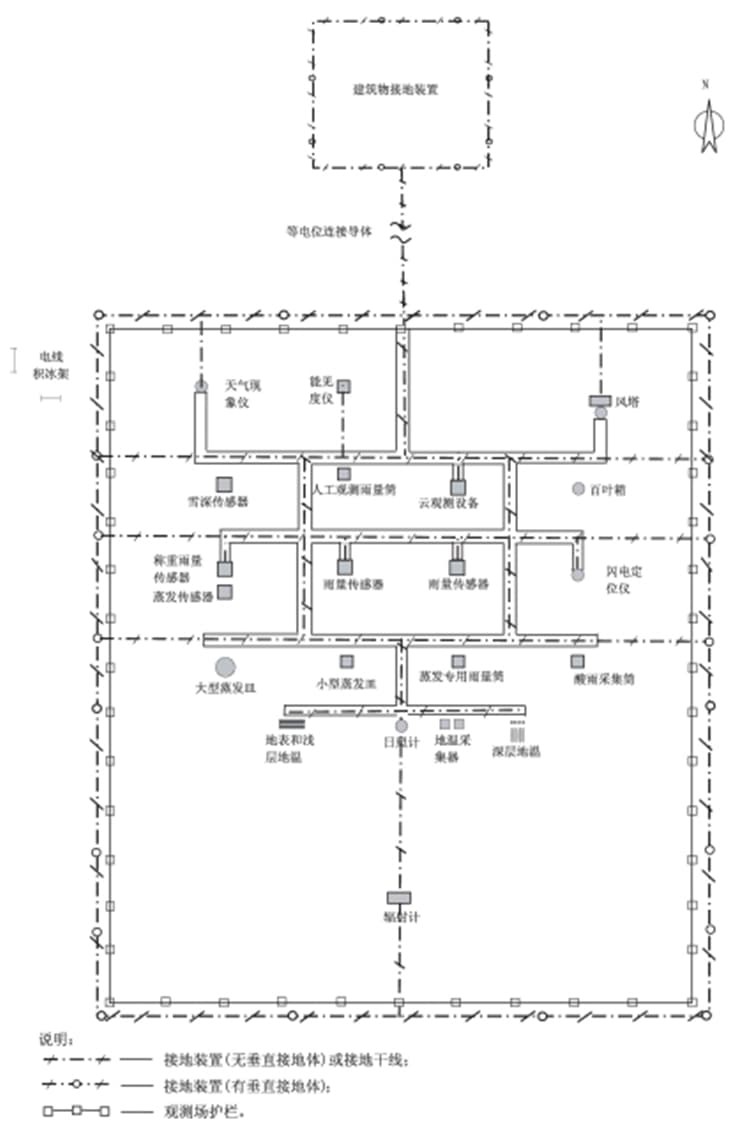

6.7 观测场应采用垂直接地体与水平接地体结合的方式埋设人工接地体,宜优先设置环形接地体,观测场内的电缆沟中宜敷设接地干线,接地干线与环形接地体应在不同方向多点连接。风杆(塔)宜直接与环形接地体进行可靠电气连接(参见图1)。

6.8 当接地体穿过人行通道下方敷设时应考虑采取防跨步电压措施。

图(1) 气象台(站)接地系统示意图

七、接地和防雷等电位连接

7.1 应利用建筑物内部或其上的金属部件多重互连,组成网格状低阻抗等电位连接网络,并与接地装置构成一个接地系统。

7.2 建筑物屋面应设置接地端子。屋面上的金属设备应就近与屋面预留的接地端子进行连接。

7.3 进出建筑物的导电物体均应在LPZ0:和LPZ1区交界处或建筑物入户处做等电位连接,并可靠接地。在LPZ1和LPZ2区交界处及后续雷电防护区的交界处也应进行等电位连接。进出机柜的线缆屏蔽层及光缆的金属加强芯、金属挡潮层应在机柜外侧处做等电位连接。

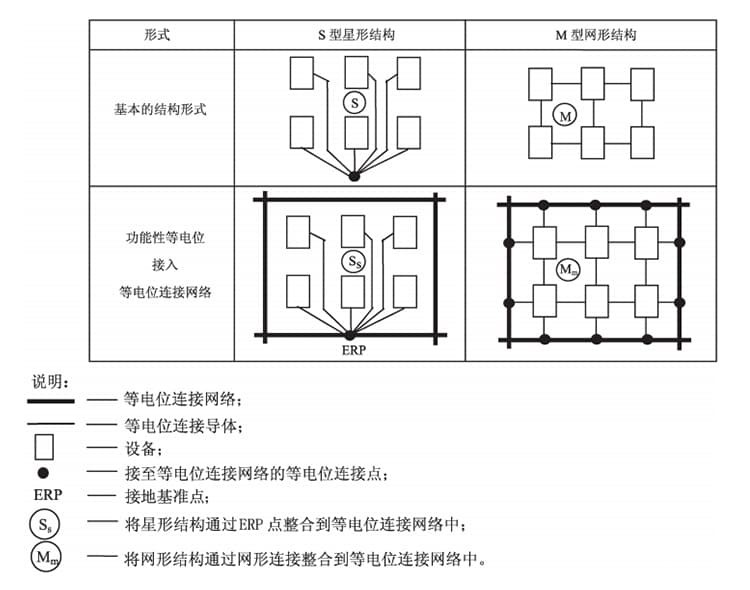

7.4 电子系统的所有外露导电物应与建筑物的等电位连接网络做功能性等电位连接。根据建筑物内各机房电子系统的工作频率设置等电位连接网络,当电子系统为 300kHz以下的模拟线路时可采用S型等电位连接,当电子系统为 MHz以上数字线路时应采用 M型等电位连接。

机房内电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、防静电接地、安全保护地、SPD接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络连接。

当采用S型连接时,所有设施管线和电缆宜从接地基准点(ERP)处附近进人该电子系统。S型等电位连接应仅通过唯一的一点,即ERP组合到接地系统中去形成S、型等电位连接。

当采用M 型连接时,M型等电位连接通过多点连接组合到等电位连接网络中去,形成M。型等申位连接。每台设备的等电位连接线的长度不宜大于0.5m,并宜设两根等电位连接线,安装于设备的对角处,其长度宜相差 20%。环型等电位连接带宜每隔不大于5m与建筑物内主钢筋连接。当建筑物无钢筋或建筑物内钢筋截面达不到地网要求时,M 型等电位连接带应有不少于两处与人工地网可靠连接,间隔不小于5m。

S型和M型等电位连接的基本方法见图2.

图(2) 电子系统等电位连接的基本方法示意图

7.5 室外观测仪器设备金属外壳、穿线金属管、金属线槽应就近与接地干线进行电气连接,其连接部位应做防腐处理。观测场的金属护栏、金属支柱、混凝土柱内的钢筋等金属物应形成整体电气连接,并与环形接地体或接地干线做等电位连接,连接点间隔不宜大于18 m。

7.6 观测场与值班室所在建筑物之间,以及有电气和电子系统线路连通的相邻建筑物之间,应将其接地装置互相连接,等电位连接导体可通过穿线钢管(金属线槽)、电缆沟的钢筋、金属管道、专用接地干线等连接(参见图1)。

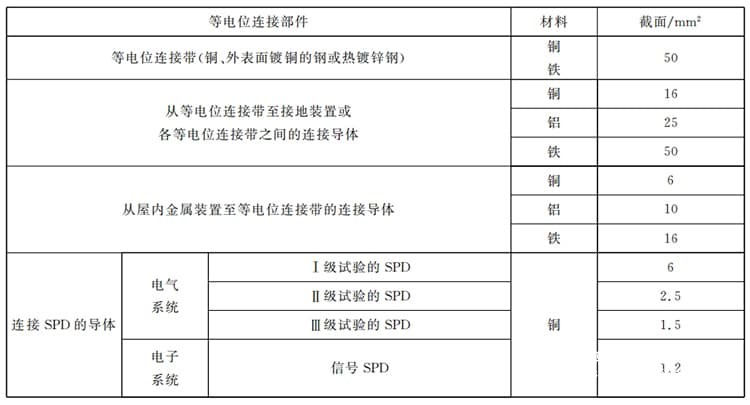

7.7 做防雷等电位连接各连接部件的最小截面,应符合表1的规定。连接单台或多台工级分类试验或D1 类 SPD的单根导体的最小截面,尚应按下式计算:

S min ≥ Iimp /8 ........................................ (2)

式中:

S min——单根导体的最小截面,单位为平方毫米(m㎡);

I imp——流入该导体的雷电流,单位为千安培(kA)。

表(1)防雷装置各连接部位的最小截面

八、屏蔽和合理布线

8.1 气象台(站)宜综合采用建筑物屏蔽、机房屏蔽、设备屏蔽、线缆屏蔽和线缆合理布设措施。

8.2 气象台(站)业务系统和装备所在的建筑物的屏蔽宜利用建筑物的金属框架、混凝土中的钢筋、金属墙面、金属屋面等自然金属部件与防雷装置连接构成格栅型大空间屏蔽。

8.3 气象台(站)主机房宜选择在建筑物低层中心部位,其设备应配置在LPZ1 区或之后的后续防雷区内,并与相应的雷电防护区屏蔽体及结构柱留有一定的安全距离,安全距离不宜小于1m。

8.4 当建筑物自然金属部件构成的大空间屏蔽不能满足机房内电子系统电磁环境要求时,应增加机房屏蔽措施。对雷击电磁场敏感程度较高的设备应置于具有屏蔽功能的机柜内。

8.5 在需要保护的空间内,建筑物内的电源、信号线路宜采用屏蔽电缆或穿金属线槽敷设。电缆屏蔽层或金属线槽应至少在两端,并宜在防雷区交界处做等电位连接,系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽或穿金属线槽敷设,外层屏蔽或金属线槽应至少在两端,并宜在防雷区交界处做等电位连接。

8.6 室外观测仪器设备的数据传输线均应使用屏蔽电缆并穿金属线槽(管)敷设,金属线槽(管)应与接地干线多点连接,宜每隔5 m~10 m连接一次。

8.7 观测场至建筑物的数据传输线和电源线应穿金属线槽(管)敷设,屏蔽体一端应与观测场内金属线槽(管)电气连通,另一端应在建筑物入户处做等电位连接。

8.8 进出建筑物的通信线路宜优先采用光缆,当采用金属线缆时,宜使用屏蔽电缆或穿金属管埋地弓人。相应的防雷等电位连接要求见 7.3.

8.9 固定在建筑物上的气象观测仪器及其他用电设备的线路应采用有金属铠装的电缆或将导线穿金属线槽(管),各段金属线槽(管)应保证电气贯通。水平布置的金属线槽(管)或电缆的金属铠装层宜每隔 10m与接地预留点或接闪带就近等电位连接,垂直布置的金属线槽(管)或电缆的铠装层至少应在上下两端就近与等电位连接带连接。

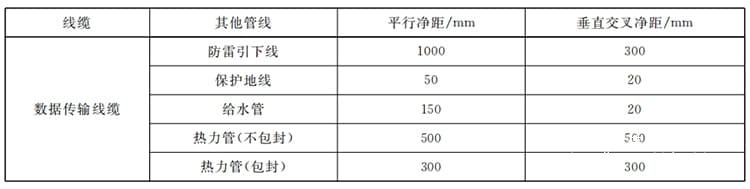

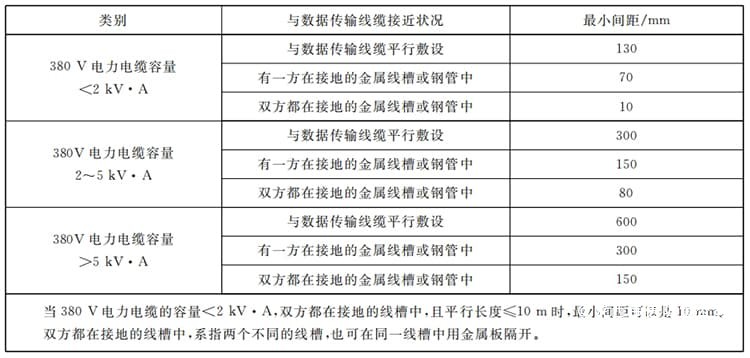

8.10 建筑物内线路的布设宜避免形成环路,电源线路和信号线路宜分槽布设,数据传输线与其他管线的间距宜符合表 2、表3的要求。

表(2)数据传输线缆与其他管线的间距

表(3)数据传输线缆与电力电缆的间距

九、SPD的选择与安装

9.1 防雷等级为一级的气象台(站),低压配电系统宜安装3级 SPD进行保护,其中:

——SPD1:安装在总配电柜上,宜选用工级试验的 SPD,其电压保护水平(U,)值应不大于 2.5 kV.每一保护模式的冲击电流值,当无法计算时应等于或大于 12.5 kA。若无电源线路处于LPZO,时,也可选用Ⅱ级试验的 SPD,标称放电电流(L,)值宜符合 GB 50343-2012的表5.4.3-3 的规定;

——SPD2:安装在分配电盘上,宜选用Ⅱ级试验的 SPD,I.值宜等于或大于5 kA;

——SPD3:安装在设备前端,宜选用Ⅱ级或Ⅲ级试验的 SPD,I.值宜等于或大于3 kA;

——SPD2、SPD3 的有效电压保护水平值应符合 GB 50343-2012 的 5.4.3 的规定。

9.2 防雷等级为二级、三级的气象台(站),低压配电系统中应安装2级SPD 进行防护,其中:

——SPD1:安装在总配电柜上,宜选用工级试验的 SPD,其U,值不大于 2.5 kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法计算时应等于或大于 12.5kA。若无电源线路处于LPZ0时,也可选用Ⅱ级试验的 SPD,I, 值宜符合 GB 50343-2012 的表 5.4.3-3 的规定;

——SPD2:安装在设备前端,二级防雷气象台(站)宜选用Ⅱ级试验的 SPD,L,值宜等于或大于5 kA;三级防雷气象台(站)宜选用Ⅱ级或Ⅲ级试验的 SPD,L,值宜等于或大于3kA。有效电压保护水平应符合 GB 50343-2012 的 5.4.3 的规定。

9.3 使用直流电源供电的设备,应在直流电源后端安装直流电源 SPD,其U,应大于工作电压的1.2倍以上。

9.4 宜根据当地电网质量现状适当提高U.值。U,值不应小于当地电网电压波动的最高值。

9.5 当电压开关型 SPD 至限压型 SPD 之间的线路长度小于 10 m、限压型 SPD 之间的线路长度小于5 m时,在两级 SPD之间应加装退耦装置。当 SPD 具有能量自动配合功能时,SPD之间的线路长度不受限制。SPD应有劣化显示功能。SPD在安装时应设后备保护装置,当主电路中的过电流保护的参数不大于 SPD 后备保护装置规定的参数时,可不安装后备保护装置。

9.6 进入建筑物内的电子线路采用金属线缆时,其引人的终端箱处应安装 D1类高能量试验类型的SPD(D1 类别见 GB 50057-2010 的表J.2.1),其中防雷等级为一级的其短路电流不小于 1.5kA,防雷等级为二级、三级的其短路电流不小于 1.0kA。所接人的 SPD,其U,最小值应大于接到线路处可能产生的最大运行电压,U.应小于设备端口耐压要求。

9.7 制氢室宜使用防爆型保护装置。

9.8 当电台和各类收、发信天馈线路上需要安装 SPD时,应安装在收/发通信设备的射频出、入端口处。U。小于设备端口耐压要求,冲击电流不小于2kA,U.大于线路上可能出现的最大运行电压,其他参数应符合系统要求。

9.9 固定在建筑物上的气象观测仪器及其他用电设备和线路,在对应配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ 级试验的 SPD,其 U, 不应大于 2.5 kV,I 值不应小于 20 kA。

9.10 气象台(站)室外照明及其他辅助设备系统宜在该系统电源线输出装置处安装U,不大于 2.5 kV的 SPD,I,值应根据具体情况确定。

9.11 SPD的安装应符合 GB 50057-2010的附录」的要求,连接 SPD 的导体截面宜符合表1的要求,

十、防雷装置的维护与管理

10.1 气象台(站)的防雷装置应确定专人负责管理。防雷装置的相关资料应及时归档保存。当发生雷击灾害时,应将情况及时上报上级主管部门。防雷装置每年应进行定期检测。

10.2 防雷装置应定期维护,在每年雷雨季节前应全面检查防雷装置运行情况,并针对性维护,及时排除隐患。

10.3 新建或改扩建气象台(站)及使用中增添设备需防雷设计与施工时,均应按程序步骤,明确防护目标、计划,按标准进行防护设计、施工安装和复查验收。

附录A

(规范性附录)

防雷区的划分

A.1 防雷区划分的原则

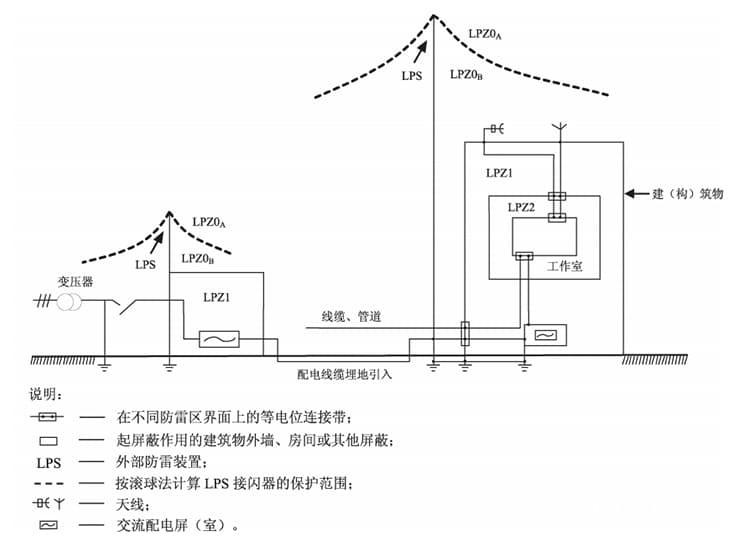

应将气象台(站)建(构)筑物按需要保护的空间由外到内分为不同的防雷区,以确定各 LPZ空间的雷击电磁脉冲的强度,以便采取相应的防护措施。

A.2 防雷区划分

防雷区划分如下:

——本区内的各物体都可能遭到直接雷击并导走全部雷电流,以及本区内的雷击电磁场强度没有衰减时,应划分为 LPZ0A 区。

——本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,以及本区内的雷击电磁场强度仍没有衰减时,应划分为LPZ0B区。

——本区内的各物体不可能遭到直接雷击,且由于在界面处的分流,流经各导体的电涌电流比LPZOB区内的更小,以及本区内的雷击电磁场强度可能衰减,衰减程度取决于屏蔽措施时,应划分为 LPZ1 区。

——需要进一步减小流入的电涌电流和雷击电磁场强度时,增设的后续防雷区应划分为LPZ2…”后续防雷区。

气象台(站)建筑物防雷区划分示例见图 A.1.气象台(站)观测场的防雷区划分示例见图 A.2.

图 A.1 气象台(站)建(构)筑物的防雷区划分示例

图 A.2 气象台(站)观测场的防雷区划分示例

避雷针

避雷针